Il percorso di un’intera vita che trova il suo fil rouge nell’anelito costante, quasi viscerale alla letteratura: «Scrivo perché leggendo la mia prosa lontanissima dalla menzogna qualcuno possa fare nella sua vita qualcosa di buono anche in minima parte. Perché qualcosa bisogna fare».

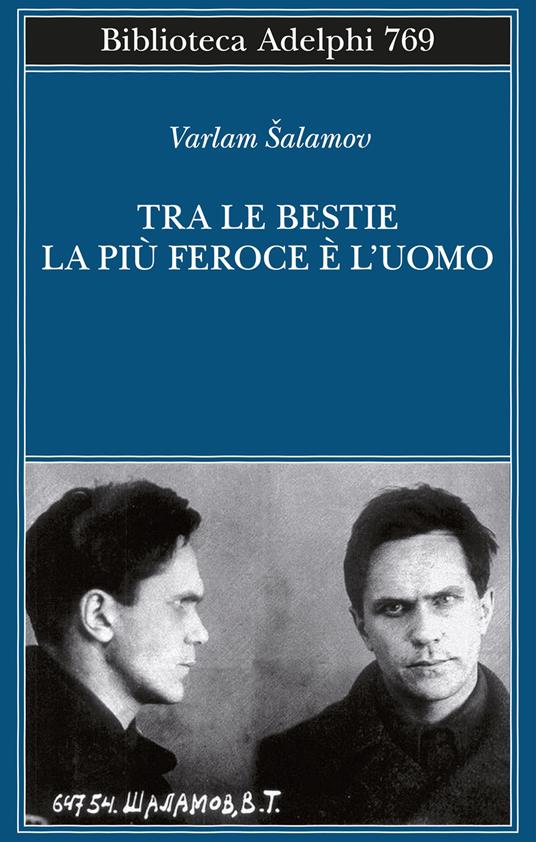

«Ho molti dubbi, troppi. E una domanda che chiunque scriva memorie, qualunque scrittore grande o piccolo, conosce: servirà a qualcuno questo mio mesto racconto?». È l’interrogativo che Varlam Šalamov si pone nell’introdurci ai suoi ricordi della Kolyma, «racconto di uno spirito che non trionfa, ma che piuttosto viene calpestato». In queste pagine – nucleo centrale degli scritti autobiografici qui radunati – Šalamov rivive e ci fa vivere l’inferno del lager: l’implacabile freddo siberiano, la fame assillante, l’umiliazione continua dei lavori forzati e delle violenze, e le efferate tecniche messe in atto dal potere sovietico per ridurre i detenuti a «relitti umani» – termine ultimo di un processo di decadimento del corpo e dello spirito perseguito con caparbia brutalità. Un resoconto secco, aspro, intransigente, giacché quel che preme a Šalamov è scandagliare un’«esperienza sottoterra» che, riducendo l’uomo a istinto e spirito di conservazione, ne mette a nudo la natura profonda. Ma le sue rievocazioni ci riportano anche alla Vologda dell’infanzia, dove precoci si manifestano l’amore per la poesia e l’insaziabile sete di libri; alla Mosca degli anni Venti, dove rifulgono le stelle di Šklovskij, Majakovskij e Bulgakov – un «sottobosco luminosissimo» presto «spazzato via dalla scopa di ferro dello Stato»; e da ultimo al tempo della riabilitazione ufficiale, del ritorno a Mosca e dell’inattesa amicizia con Pasternak

Nessun commento:

Posta un commento